アクチュアリー試験では、平成21年度から『合格基準点』および『最低ライン』が設定されましたが、特に、『合格基準点』は60点とされることが多いようです。

筆者は社内外でアクチュアリー試験の勉強会のお手伝いをさせていただいておりますが、多くの受講生から『合格基準点である60点が取れるレベルとは、どのようなレベルなのか?』という質問をこれまで沢山いただきました。

そこで、今回のコラムでは、アクチュアリー第1次試験(基礎科目)のうち『生保数理』において、この『60点が取れるレベル』とは、どんなレベルなのかを具体例を交えながら紹介いたしましょう。

なお、筆者には試験委員の経験がなく、今回ご紹介する事例は、あくまでも個人的推測に過ぎないという点を予めご容赦ください。

1.教科書のゴシック体を暗記し、自分の言葉で説明できる

手元にある生保数理の教科書は、『生命保険数学(’92改訂版)』(平成11年2月20日第4刷)ですが、教科書の本文および練習問題に、以下のゴシック体が登場します。(なお、資格試験要領に記載されている出題範囲以外のゴシック体が含まれていますのでご注意ください。)

| 通し番号 | 上巻/下巻 | ページ番号 | ゴシック体の用語 |

| 1 | 上巻 | 1 | 単利 |

| 2 | 上巻 | 1 | 終価 |

| 3 | 上巻 | 1 | 現価 |

| 4 | 上巻 | 2 | 複利 |

| 5 | 上巻 | 2 | 終価 |

| 6 | 上巻 | 2 | 現価 |

| 7 | 上巻 | 2 | 現価率 |

| 8 | 上巻 | 2 | 割引率 |

| 9 | 上巻 | 3 | 等価 |

| 10 | 上巻 | 4 | 転化回数 |

| 11 | 上巻 | 4 | 転化期間 |

| 12 | 上巻 | 4 | 転化 |

| 13 | 上巻 | 4 | 名称利率 |

| 14 | 上巻 | 4 | 実利率 |

| 15 | 上巻 | 5 | 名称割引率 |

| 16 | 上巻 | 5 | 実割引率 |

| 17 | 上巻 | 6 | 利力 |

| 18 | 上巻 | 11 | 支払平均期日 |

| 19 | 上巻 | 13 | 確定年金 |

| 20 | 上巻 | 13 | 生命年金 |

| 21 | 上巻 | 13 | 期始払 |

| 22 | 上巻 | 13 | 期末払 |

| 23 | 上巻 | 13 | 年金終価 |

| 24 | 上巻 | 14 | 据置年金 |

| 25 | 上巻 | 14 | 即時開始年金 |

| 26 | 上巻 | 15 | 永久年金 |

| 27 | 上巻 | 16 | 年金年額 |

| 28 | 上巻 | 20 | 変動年金 |

| 29 | 上巻 | 21 | 累加年金 |

| 30 | 上巻 | 22 | 金利計算表 |

| 31 | 上巻 | 27 | 債券の利回り |

| 32 | 上巻 | 28 | 元利均等返済 |

| 33 | 上巻 | 28 | 均等返済金 |

| 34 | 上巻 | 30~31 | 減債基金 |

| 35 | 上巻 | 32 | 元金償還保険 |

| 36 | 上巻 | 32 | 保険金 |

| 37 | 上巻 | 32 | 保険料 |

| 38 | 上巻 | 34 | 責任準備金 |

| 39 | 上巻 | 36 | 年金積立保険 |

| 40 | 上巻 | 38 | 均等利回り評価 |

| 41 | 上巻 | 38 | アモチゼーション |

| 42 | 上巻 | 39 | アドオン方式 |

| 43 | 上巻 | 41 | 生命表 |

| 44 | 上巻 | 41 | 死亡表 |

| 45 | 上巻 | 41 | 死亡生残表 |

| 46 | 上巻 | 42 | 生存率 |

| 47 | 上巻 | 42 | 死亡率 |

| 48 | 上巻 | 44 | 国民表 |

| 49 | 上巻 | 44 | 経験表 |

| 50 | 上巻 | 55 | 截断表 |

| 51 | 上巻 | 55 | 総合表 |

| 52 | 上巻 | 55 | 選択表 |

| 53 | 上巻 | 55 | 終局表 |

| 54 | 上巻 | 56 | 選択期間 |

| 55 | 上巻 | 59 | 生命関数 |

| 56 | 上巻 | 59 | 生存確率 |

| 57 | 上巻 | 59 | 死亡確率 |

| 58 | 上巻 | 59 | 生命確率 |

| 59 | 上巻 | 60 | 平均余命 |

| 60 | 上巻 | 60 | 完全平均余命 |

| 61 | 上巻 | 60 | 略算平均余命 |

| 62 | 上巻 | 60 | 平均寿命 |

| 63 | 上巻 | 63 | 定期平均余命 |

| 64 | 上巻 | 65 | 据置平均余命 |

| 65 | 上巻 | 70 | 閉集団 |

| 66 | 上巻 | 70 | 開集団 |

| 67 | 上巻 | 70 | 定常状態 |

| 68 | 上巻 | 71 | レキシスの図示法 |

| 69 | 上巻 | 76 | 中央死亡率 |

| 70 | 上巻 | 77 | 補整 |

| 71 | 上巻 | 78 | 死亡法則 |

| 72 | 上巻 | 79 | ゴムパーツの法則 |

| 73 | 上巻 | 80 | メーカムの法則 |

| 74 | 上巻 | 80 | メーカム定数 |

| 75 | 上巻 | 85 | 被保険者集団 |

| 76 | 上巻 | 85 | 閉集団 |

| 77 | 上巻 | 85 | 開集団 |

| 78 | 上巻 | 86 | 主集団 |

| 79 | 上巻 | 86 | 副集団 |

| 80 | 上巻 | 86 | 脱退残存表 |

| 81 | 上巻 | 87 | 多重脱退表 |

| 82 | 上巻 | 88 | 脱退率 |

| 83 | 上巻 | 88 | 絶対脱退率 |

| 84 | 上巻 | 91 | 脱退力 |

| 85 | 上巻 | 92 | 中央脱退率 |

| 86 | 上巻 | 95 | 絶対死亡率 |

| 87 | 上巻 | 95 | 経過契約 |

| 88 | 上巻 | 101 | 予定死亡率 |

| 89 | 上巻 | 101 | 予定利率 |

| 90 | 上巻 | 101 | 予定事業費率 |

| 91 | 上巻 | 101 | 計算の基礎 |

| 92 | 上巻 | 102 | 純保険料 |

| 93 | 上巻 | 102 | 付加保険料 |

| 94 | 上巻 | 102 | 営業保険料 |

| 95 | 上巻 | 102 | 単生命 |

| 96 | 上巻 | 102 | 一時払保険料 |

| 97 | 上巻 | 102 | 保険現価 |

| 98 | 上巻 | 102 | 生存保険 |

| 99 | 上巻 | 104 | 生命年金 |

| 100 | 上巻 | 104 | 年金現価 |

| 101 | 上巻 | 104 | 終身年金 |

| 102 | 上巻 | 104 | 期末払 |

| 103 | 上巻 | 104 | 期始払 |

| 104 | 上巻 | 105 | 有期生命年金 |

| 105 | 上巻 | 106 | 即時開始年金 |

| 106 | 上巻 | 106 | 据置年金 |

| 107 | 上巻 | 107 | 保証期間付生命年金 |

| 108 | 上巻 | 119 | 定期保険 |

| 109 | 上巻 | 119 | 死亡保険 |

| 110 | 上巻 | 120 | 終身保険 |

| 111 | 上巻 | 126 | 養老保険 |

| 112 | 上巻 | 126 | 生死混合保険 |

| 113 | 上巻 | 129 | 計算基数 |

| 114 | 上巻 | 135 | 変動年金 |

| 115 | 上巻 | 135 | 保険金変動保険 |

| 116 | 上巻 | 135 | 累加年金 |

| 117 | 上巻 | 136 | 累減年金 |

| 118 | 上巻 | 137 | 累加定期保険 |

| 119 | 上巻 | 138 | 累減定期保険 |

| 120 | 上巻 | 142 | 完全年金 |

| 121 | 上巻 | 150 | 平準保険料 |

| 122 | 上巻 | 150 | 全期払込 |

| 123 | 上巻 | 151 | 短期払込 |

| 124 | 上巻 | 153 | 自然保険料 |

| 125 | 上巻 | 154 | 信用生命保険 |

| 126 | 上巻 | 154 | ユニバーサル保険 |

| 127 | 上巻 | 156 | 保険料変動保険 |

| 128 | 上巻 | 159 | 条件付保険 |

| 129 | 上巻 | 159 | 死亡指数 |

| 130 | 上巻 | 159 | 特別保険料 |

| 131 | 上巻 | 165 | 分割払保険料 |

| 132 | 上巻 | 165 | 分割賦払保険料 |

| 133 | 上巻 | 166 | 分割払真保険料 |

| 134 | 上巻 | 173 | 責任準備金 |

| 135 | 上巻 | 173 | 純保険料式責任準備金 |

| 136 | 上巻 | 174 | 過去法による責任準備金 |

| 137 | 上巻 | 174 | 将来法による責任準備金 |

| 138 | 上巻 | 194 | 責任準備金の再帰式 |

| 139 | 上巻 | 195 | ファクラーの再帰式 |

| 140 | 上巻 | 195 | ファクラーの累積因数 |

| 141 | 上巻 | 196 | 危険保険料 |

| 142 | 上巻 | 196 | 貯蓄保険料 |

| 143 | 上巻 | 196 | 危険保険金 |

| 144 | 上巻 | 196 | 保険料の分解式 |

| 145 | 上巻 | 202 | Thieleの微分方程式 |

| 146 | 下巻 | 1 | 付加保険料 |

| 147 | 下巻 | 1 | 安全割増 |

| 148 | 下巻 | 1 | 確定配当 |

| 149 | 下巻 | 2 | 比例および定数法 |

| 150 | 下巻 | 3 | 予定事業費率 |

| 151 | 下巻 | 3 | 予定新契約費率 |

| 152 | 下巻 | 3 | 予定集金経費率 |

| 153 | 下巻 | 3 | 予定維持費率 |

| 154 | 下巻 | 6 | 高額割引 |

| 155 | 下巻 | 11 | 年金原資 |

| 156 | 下巻 | 14 | チルメル割合 |

| 157 | 下巻 | 14 | チルメル期間 |

| 158 | 下巻 | 15 | チルメル式責任準備金 |

| 159 | 下巻 | 15 | 短期チルメル式 |

| 160 | 下巻 | 15 | 全期チルメル式 |

| 161 | 下巻 | 19 | 初年度定期式責任準備金 |

| 162 | 下巻 | 20 | 修正初年度定期式責任準備金 |

| 163 | 下巻 | 20 | 保険監督官式 |

| 164 | 下巻 | 20 | イリノイ基準 |

| 165 | 下巻 | 21 | 充足保険料 |

| 166 | 下巻 | 22 | 充足保険料式責任準備金 |

| 167 | 下巻 | 23 | 調整純保険料 |

| 168 | 下巻 | 23 | 事業費責任準備金 |

| 169 | 下巻 | 24 | 調整純保険料式責任準備金 |

| 170 | 下巻 | 25 | 保険料積立金 |

| 171 | 下巻 | 25 | 未経過保険料 |

| 172 | 下巻 | 30 | 未収保険料 |

| 173 | 下巻 | 30 | 繰延保険料 |

| 174 | 下巻 | 33 | 解約返戻金 |

| 175 | 下巻 | 33 | 不没収給付 |

| 176 | 下巻 | 33 | 解約控除 |

| 177 | 下巻 | 34 | 減額 |

| 178 | 下巻 | 35 | 保険料振替貸付 |

| 179 | 下巻 | 35 | 契約貸付 |

| 180 | 下巻 | 35 | 失効 |

| 181 | 下巻 | 36 | 払済保険 |

| 182 | 下巻 | 37 | 延長保険 |

| 183 | 下巻 | 39 | 転換 |

| 184 | 下巻 | 45 | 貸借対照表 |

| 185 | 下巻 | 45 | 損益計算書 |

| 186 | 下巻 | 48 | 危険準備金 |

| 187 | 下巻 | 51 | 死差益 |

| 188 | 下巻 | 51 | 利差益 |

| 189 | 下巻 | 52 | 費差益 |

| 190 | 下巻 | 52 | 解約益 |

| 191 | 下巻 | 53 | 利源分析 |

| 192 | 下巻 | 57 | 利源分析表 |

| 193 | 下巻 | 68 | 配当繰延方式 |

| 194 | 下巻 | 68 | 半トンチン配当 |

| 195 | 下巻 | 68 | トンチン配当 |

| 196 | 下巻 | 68 | 中間配当 |

| 197 | 下巻 | 68 | 累加配当 |

| 198 | 下巻 | 69 | 保険金増額 |

| 199 | 下巻 | 70 | 保険金均等増額方式 |

| 200 | 下巻 | 70 | 利源別配当 |

| 201 | 下巻 | 72 | 消滅時配当 |

| 202 | 下巻 | 73 | アセット・シェア |

| 203 | 下巻 | 75 | 変額保険 |

| 204 | 下巻 | 75 | 特別勘定 |

| 205 | 下巻 | 75 | 一般勘定 |

| 206 | 下巻 | 75 | 基本保険金額 |

| 207 | 下巻 | 75 | 積立金 |

| 208 | 下巻 | 75 | 変動保険金額 |

| 209 | 下巻 | 78 | 第2種の計算基礎 |

| 210 | 下巻 | 81 | 連合生命 |

| 211 | 下巻 | 81 | 連生 |

| 212 | 下巻 | 81 | 単生命 |

| 213 | 下巻 | 82 | 連生生命表 |

| 214 | 下巻 | 88 | 均等年齢 |

| 215 | 下巻 | 104 | (広義の)連生保険 |

| 216 | 下巻 | 104 | (広義の)連生年金 |

| 217 | 下巻 | 104 | (狭義の)連生保険 |

| 218 | 下巻 | 104 | (狭義の)連生年金 |

| 219 | 下巻 | 104 | 連生生存保険 |

| 220 | 下巻 | 105 | 連生有期年金 |

| 221 | 下巻 | 106 | 連生定期保険 |

| 222 | 下巻 | 106 | 連生養老保険 |

| 223 | 下巻 | 108 | こども保険 |

| 224 | 下巻 | 108 | 計算基数 |

| 225 | 下巻 | 110 | 最終生存者連生保険 |

| 226 | 下巻 | 110 | 最終生存者連生年金 |

| 227 | 下巻 | 110 | 最終生存者生存保険 |

| 228 | 下巻 | 110 | 最終生存者連生有期年金 |

| 229 | 下巻 | 110 | 最終生存者連生定期保険 |

| 230 | 下巻 | 111 | 最終生存者連生養老保険 |

| 231 | 下巻 | 120 | 寡婦年金 |

| 232 | 下巻 | 120 | 遺児年金 |

| 233 | 下巻 | 120 | 遺族年金 |

| 234 | 下巻 | 126 | 条件付連生年金 |

| 235 | 下巻 | 135 | 条件付連生保険 |

| 236 | 下巻 | 136 | 計算基数 |

| 237 | 下巻 | 151 | 介護保険 |

| 238 | 下巻 | 152 | 死亡・就業不能脱退残存表 |

| 239 | 下巻 | 155 | 就業不能者生命表 |

| 240 | 下巻 | 161 | 計算基数 |

| 241 | 下巻 | 187 | 団体保険 |

| 242 | 下巻 | 187 | 団体定期保険 |

| 243 | 下巻 | 193 | 平均保険料率 |

| 244 | 下巻 | 201 | 従業員在職残存表 |

| 245 | 下巻 | 204 | 付随給付 |

| 246 | 下巻 | 207 | 年金原資 |

| 247 | 下巻 | 207 | 昇給テーブル |

| 248 | 下巻 | 207 | 予定昇給率 |

| 249 | 下巻 | 207 | 昇給指数 |

| 250 | 下巻 | 211 | 発生年金額 |

| 251 | 下巻 | 213 | 掛金 |

| 252 | 下巻 | 213 | 定期掛金 |

| 253 | 下巻 | 216 | 財政方式 |

| 254 | 下巻 | 217 | 賦課方式 |

| 255 | 下巻 | 217 | 修正賦課方式 |

| 256 | 下巻 | 218 | 年金開始時積立方式 |

| 257 | 下巻 | 218 | 事前積立方式 |

| 258 | 下巻 | 219 | 掛金建制度 |

| 259 | 下巻 | 219 | 給付建制度 |

| 260 | 下巻 | 219 | 一時払積増方式 |

| 261 | 下巻 | 220 | 発生年金額基準方式 |

| 262 | 下巻 | 220 | 発生債務 |

| 263 | 下巻 | 221 | 年金積立金 |

| 264 | 下巻 | 221 | 未積立債務 |

| 265 | 下巻 | 222 | 過去勤務債務 |

| 266 | 下巻 | 222 | 過去勤務債務掛金 |

| 267 | 下巻 | 222 | 通常掛金 |

| 268 | 下巻 | 223 | 予定年金額基準方式 |

| 269 | 下巻 | 223 | 個人平準保険料方式 |

| 270 | 下巻 | 223 | 到達年齢方式 |

| 271 | 下巻 | 224 | 加入年齢方式 |

| 272 | 下巻 | 224 | 通常掛金 |

| 273 | 下巻 | 225 | 過去勤務債務 |

| 274 | 下巻 | 225 | 過去勤務債務掛金 |

| 275 | 下巻 | 226 | 再計算 |

| 276 | 下巻 | 226 | 後発過去勤務債務 |

| 277 | 下巻 | 226 | 初期過去勤務債務 |

| 278 | 下巻 | 226 | 先発過去勤務債務 |

| 279 | 下巻 | 227 | 総合保険料方式 |

| 280 | 下巻 | 227 | 閉鎖型 |

| 281 | 下巻 | 227 | 開放型 |

| 282 | 下巻 | 229 | 凍結初期債務方式 |

| 283 | 下巻 | 230 | 加入年齢型 |

| 284 | 下巻 | 230 | 到達年齢型 |

| 285 | 下巻 | 232 | 総合保険料方式(開放型) |

| 286 | 下巻 | 233 | 開放基金方式 |

(図1)

それぞれの単語の意味を理解することはもちろんのこと、複数回登場する単語について、それぞれのページにおける意味の違いにも注意しながら理解されると尚良いでしょう。例えば、『責任準備金』という単語は、34ページおよび173ページに登場しますが、前半は第1章ですので金利のみを考えた場合(=死亡率がゼロ)であり、後半は第5章ですので金利に加えて死亡率も考えた場合の定義となります。

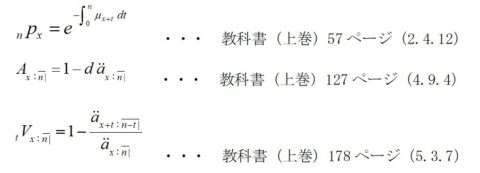

2.頻出公式を暗記し、その使い方を知っている

以下の公式は過去問でたびたび登場する、いわゆる『頻出公式』です。これらの公式を暗記することはもちろん、その使い方を知っていることが大切です。

例えば、上記の2つ目の公式で、左辺の『A』および右辺の『a』が分かっている場合、当該公式を用いて『d』を求めて、そこから予定利率を求める、といった使い方です。

3.教科書の各章の概要を暗記している

生保数理の出題範囲外を含めれば、教科書の章は全部で16個あります。

例えば、『第7章には何が書かれているか?』と聞かれ、瞬時に『(単生命における)営業保険料』と回答できるようなレベルです。

4.教科書を読む順序を理解している

3.と関連しますが、例えば、単生命における営業保険料について教科書を通読する場合、第1章⇒第2章⇒第4章⇒第7章という順序で読めば十分です。

逆に言えば、教科書の章立てに忠実になりすぎるあまり、第3章を初心者のうちから読み始めてしまうと『ドツボ』に嵌りかねません。

5.記号の意味を理解して、公式が表す内容を自分の言葉で説明できる

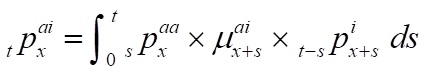

以下の公式は、教科書(下巻)第13章『就業不能保障保険』に関するものですが、教科書には明記されておらず、平成16年度などの過去問の解法で登場します。

左辺の記号は、『就業者が就業不能者となりt年後に生存する確率』を表しますが、これを別の表現を用いて『噛み砕いて』表現したものが右辺です。

実際、上記の確率をそれぞれの『場面』に分解すると、

1つ目の被積分関数:就業者が就業不能になる直前まで就業者のまま生存する確率

2つ目の被積分関数:就業者が就業不能になる確率

3つ目の被積分関数:就業者が就業不能者のまま生存する確率

という意味を表しますので、(左辺)=(右辺)となるわけです。

6.問題および公式解答を見ながら、他人に解答を説明できる

多くの受験生は、『解答を全く見ないで問題が解けるレベル=合格のレベル』という勘違いをされています。

そもそも、『解答を全く見ないで問題が解けるレベル』であれば、満点が取れるレベルですので、少なくとも合格するためにはそこまでのレベルは必要はありません。

問題および公式解答を見ながら、他人に解答を説明できるレベルが合格レベルです。

7.頻出論点について、どの年度に出題されたのかを大体記憶している

単純な記憶力は必須ではありませんが、ある程度、過去問を繰り返し解いてみると、類似の出題が目立つようになってきます。

例えば、Thieleの微分方程式を用いて一時払純保険料を求める問題であれば、平成14年度、平成21年度および平成26年度で出題されています。

さらに、平成24年度では、Thieleの微分方程式を用いる問題に見せかけた『ひっかけ』問題も出題されましたので、この点も押さえることができれば、合格レベルを遥かに超えたレベルと言えるでしょう。

いかがでしたか。今回ご紹介した内容は、多くの受験生にとって、どれも当たり前のことばかりかもしれません。

資格試験である以上、当たり前のことを当たり前のように行えば、必ず合格点が取れるはずですし、逆にそうでなければ資格試験とは言えないようにも思えます。

今回ご紹介した内容を吸収され、少しでも早くアクチュアリー試験を突破されることを祈念いたします。

(ペンネーム:活用算方)